サイケデリック物質の中でも特にアヤワスカは、古代から「死の植物」として知られ、使用者に死と向き合う深遠な体験をもたらします。最新の科学研究により、長期的なアヤワスカ使用が死への恐怖を大きく軽減し、その鍵が「無常の受容」という心理メカニズムにあることが明らかになりました。本記事では、イスラエルのハイファ大学による画期的な研究成果を紹介します。

アヤワスカ長期使用者は死への恐怖が著しく低い

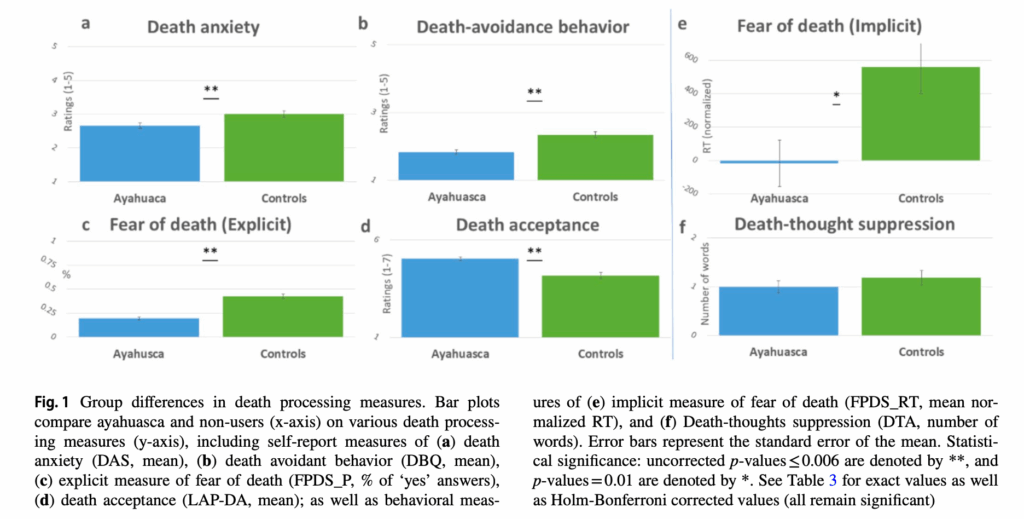

2025年に発表された研究によると、アヤワスカを長期的に使用している54名の参加者は、非使用者53名と比較して、死に関する心理的処理において顕著な違いを示しました。具体的には、アヤワスカ使用者グループは死の不安レベルが低く、死を回避する行動が少なく、死への恐怖が軽減されている一方で、死を受け入れる態度が高いという結果が得られています。

この発見は、サイケデリック療法が終末期患者の実存的苦痛を軽減する可能性を示唆する重要なエビデンスとなります。従来の研究でも、シロシビンやLSDなどのサイケデリック物質が死の不安を減少させることは報告されていましたが、本研究はより包括的なアプローチで、明示的な自己報告だけでなく、無意識レベルの測定も含めた多角的な評価を行った点で画期的です。

研究の背景:死とサイケデリックの深い関係

アヤワスカと死のテーマの文化的・現象学的つながり

アヤワスカという名称自体が、ケチュア語で「死の蔓」または「死者の蔓」を意味することをご存知でしょうか。アマゾンの先住民文化では、著名な人類学者ライヘル-ドルマトフが観察したように、一部の先住民にとって「アヤワスカを飲むことは死ぬこと」と同義でした。考古学的証拠からも、インカ文明が死に関連する儀式でアヤワスカ植物を使用していたことが示されています。

現代の研究者ベニー・シャノンは、約2,500件のアヤワスカ体験の記述を分析した結果、死に関連するテーマがアヤワスカビジョンの中で最も顕著なものの一つであると結論づけました。これらのテーマには、個人的な死の主観的感覚、死と再生の体験、臨死体験に似た現象、故人との「遭遇」、死体や死の天使のビジョン、死後の世界に関するテーマなど、多様な現象が含まれます。

サイケデリック研究における死の処理の調査

しかしながら、これほど深い文化的・現象学的関連性があるにもかかわらず、アヤワスカが人間の死に対する認識、感情、行動にどのような影響を与えるかについての実証研究は限定的でした。本研究以前には、主にオンライン調査によるいくつかの報告があるのみで、対照群を設けた包括的な評価は行われていませんでした。

研究方法:多面的な死の処理の測定

本研究では、アヤワスカの経験豊富な使用者(平均使用回数約56回)と、一度もサイケデリック物質を使用したことのない対照群を比較しました。重要なのは、参加者が評価の28日前からアヤワスカやその他のサイケデリックを使用していないことを条件としたことです。これにより、いわゆる「アフターグロー効果」(急性期後の一時的な効果)を排除し、長期的な影響に焦点を当てることができました。

研究チームは、死の処理を包括的に評価するため、以下のような多様な測定方法を採用しました:

- 死の不安尺度(DAS):明示的な死への不安レベルを測定

- 死回避行動質問票(DBQ):墓地訪問を避ける、死について考えることを避けるなど、死に関連する状況をどの程度回避するかを評価

- 個人的な死への恐怖尺度(FPDS):明示的測定(「はい」と答えた割合)と暗黙的測定(反応時間)の両方を実施

- 死の受容度:人生態度プロフィール改訂版の死の受容サブスケール(LAP-RD)を使用

- 死の思考アクセシビリティ(DTA):無意識レベルでの死関連思考の抑制を測定する行動課題

主要な発見:多次元的な死の処理の違い

死の不安と恐怖の包括的な低下

研究結果は仮説を強く支持するものでした。アヤワスカ使用者は、測定したほぼすべての指標において、より「リラックスした」死の処理システムを示しました。死の不安尺度では統計的に有意な差が見られ、アヤワスカグループの平均スコアは2.6±0.6、対照群は2.9±0.6でした(p=0.006、効果量d=-0.54)。

興味深いことに、一般的に女性は男性よりも死の不安が高いことが知られていますが、本研究でも対照群では明確な性差が見られました。しかし、アヤワスカ使用者グループでは性差が消失しており、これはアヤワスカが特に女性の死の不安軽減に効果的である可能性を示唆しています。

死を避ける行動の減少

死回避行動の測定では、さらに顕著な差が観察されました。アヤワスカ使用者(1.8±0.5)は対照群(2.3±0.6)と比較して、墓地訪問、死をテーマにした小説や映画、自分自身の死について考えることなどを避ける傾向が著しく低いことが示されました(p<0.001、効果量d=-0.82)。これは単なる意識レベルの変化だけでなく、実際の行動パターンにも影響を与えていることを示しています。

死の受容の増加

死の受容度においても、アヤワスカグループ(5.0±0.8)は対照群(4.1±1.2)よりも有意に高いスコアを示しました(p<0.001、効果量d=0.81)。これは、アヤワスカ使用者が死を人生の自然な一部として受け入れ、それに対してより平和的な態度を持っていることを意味します。

明示的および暗黙的な恐怖の軽減

個人的な死への恐怖尺度では、明示的測定(「はい」と答えた割合)でアヤワスカグループが0.1±0.1、対照群が0.4±0.2という大きな差が見られました(p<0.001、効果量d=-1.20)。さらに、反応時間を用いた暗黙的測定でも、アヤワスカ使用者は死に関連する項目への反応が速く、感情的負荷が少ないことが示されました(p=0.01、効果量d=-0.52)。

無常の受容:変化の鍵となるメカニズム

「無常」とは何か

この研究の最も重要な発見は、観察された死の処理の違いを説明するメカニズムを特定したことです。研究チームは、仏教思想に深く根ざした「無常」という概念に着目しました。

無常とは、すべての現象—思考、感情、物体、生命を含む—が変化し、消滅する運命にあるという認識です。古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスの「同じ川に二度入ることはできない。なぜなら、それは同じ川ではなく、彼も同じ人間ではないからだ」という言葉が、この概念を見事に表現しています。

研究では、スペインの研究者フェルナンデス-カンポスらが開発した無常認識・受容尺度(IMAAS)を使用しました。この尺度は二つの要素を区別します:

- 無常の認識:すべての現象が一時的であるという認知的理解

- 無常の受容:すべての現象の一時的な性質に対する開放性と安らぎ—つまり、変化を受け入れること

無常の受容が唯一の有意な媒介変数

研究チームは、いくつかの候補となる媒介変数を検証しました。これには、死後の世界に関する信念(死が消滅か継続かという存在論的表象)、性格特性(開放性と神経症傾向)、マインドフルネス特性、そして無常の認識と受容が含まれていました。

結果は明確でした。無常の受容のみが、すべての死の処理指標におけるグループ差を有意に媒介していました。つまり、アヤワスカ使用者が死の不安、恐怖、回避行動が低く、死の受容が高い理由は、彼らが無常—すべてのものが変化し消滅するという事実—をより深く受け入れているからだと考えられます。

興味深いことに、無常の認識(変化が起こるという知的理解)自体は媒介効果を示しませんでした。重要なのは、この事実を頭で理解することではなく、心から受け入れ、それに対して開放的で安らかな態度を持つことだったのです。

他の候補要因との比較

存在論的信念については、確かにアヤワスカ使用者は死を消滅ではなく通過や継続として捉える傾向が強いことが示されました。しかし、この信念の違いは死の処理の差を説明しませんでした。これは、最近提唱された「形而上学的信念理論」—サイケデリックが非物質主義的信念を促進することで死への恐怖を減少させるという理論—に疑問を投げかけるものです。

性格特性に関しても、アヤワスカ使用者は開放性が高く神経症傾向が低いという違いが見られましたが、これらも媒介効果を示しませんでした。同様に、マインドフルネス特性の違いも、死の処理の差を説明しませんでした。

エゴ・ディソリューションの役割:体験が鍵を握る

研究はさらに一歩進んで、アヤワスカ使用者グループ内で、何が無常の受容レベルを予測するかを調査しました。アヤワスカの使用頻度、初回使用年齢、最後の使用からの経過時間など、使用習慣に関する要因は無常の受容と関連していませんでした。

しかし、エゴ・ディソリューション(自我の溶解)の強度は、無常の受容と有意に相関していました。エゴ・ディソリューションとは、自己と世界の境界が溶けるような、サイケデリック体験の特徴的な現象です。「典型的な」エゴ・ディソリューション体験(r=0.32、p=0.01)と「最も強烈な」エゴ・ディソリューション体験(r=0.26、p=0.04)の両方が、無常の受容度を予測しました。

この発見は、変化の鍵が薬理学的作用そのものではなく、アヤワスカがもたらす意識の変容体験にあることを示唆しています。

なぜエゴ・ディソリューションが無常の受容を促進するのか

研究参加者の一人が述べた言葉が、このメカニズムを見事に説明しています:「儀式を通じて、夜通し耐え抜き、すべてを経験する中で、特に日常生活への統合において、朝が来ることを理解するようになります。これは、すべてが過ぎ去ることを意味します。この怒り、この不快なやり取り…それは過ぎ去ります。他のすべてのものと同じように。瞑想中の蚊の羽音のように。儀式の最も辛い瞬間のように、後に喜びとともに踊る時のように。つまり、すべてが無常であることを理解するのです」

アヤワスカの急性効果下では、脳の最も深い層が一時的に可塑的になり、自己感覚、世界を理解する論理的枠組み、存在の通常の状態が根本的に変容します。これらの極端な一時的体験は、急性効果下では不可逆的に思えるかもしれません—「もう戻れない」という感覚があります。しかし、幻覚作用のある分子が消散して効力を失うにつれて、これらの体験は確実に収まります。

最も当たり前に思える現実の側面でさえ、恐ろしくもあり畏敬の念を抱かせるものでもある、消えたり現れたりするこの信頼できる様子が、無常が現実から切り離せないものであるという体験的理解と受容につながる可能性があります。自分の経験におけるいかなるものも、人生そのものを含めて、変化を免れないという深い受容です。

まとめ:無常の受容が開く新たな扉

本研究は、長期的なアヤワスカ使用が死への恐怖、不安、回避行動の減少、そして死の受容の増加と関連していることを明らかにしました。最も重要な発見は、これらの変化が「無常の受容」—すべてのものは変化し消滅するという事実を心から受け入れること—によって媒介されているという点です。

この変化は、死後の世界への信念、性格特性、マインドフルネスといった他の要因では説明できず、また薬理学的効果そのものではなく、エゴ・ディソリューション(自我の溶解)という意識変容体験の強度と関連していました。これは、アヤワスカが提供する深遠な体験を通じて、人々が実存的真理を体得することを示唆しています。

これらの知見は、終末期ケアにおけるサイケデリック療法の可能性を示すとともに、瞑想など他の実践との相乗効果も期待できます。今後の治療戦略として、無常の受容を直接的に促進するアプローチが、実存的苦痛の軽減に有効である可能性があります。

ただし、一部の個人はサイケデリック体験後に死への恐怖が増すこともあるため、適切なスクリーニング、サポート体制、そして経験後の心理的統合が不可欠です。本研究は、人類が古来から追求してきた「死との和解」という課題に、科学的根拠に基づいた新たな道筋を示すものといえるでしょう。

David, J., Berkovich-Ohana, A., & Dor-Ziderman, Y. (2025). Embracing change: impermanence acceptance mediates differences in death processing between long-term ayahuasca users and non-users. Psychopharmacology, 242(10), 2201–2218. https://doi.org/10.1007/s00213-025-06792-0

本記事は情報提供のみを目的としており、医療アドバイスではありません。

精神的・身体的な問題を抱えている方は、必ず医療専門家にご相談ください。

また、日本国内でのサイケデリック物質の所持・使用は法律で禁止されています。