従来の治療法では限界があった摂食障害に、シロシビンを用いたサイケデリック療法が画期的な効果を示しています。最新の臨床研究では、安全性と有効性の両面で有望な結果が報告されており、治療抵抗性の摂食障害患者に新たな治療選択肢をもたらす可能性について詳しく解説します。

摂食障害とは:食事行動の異常によって引き起こされる深刻な精神疾患

摂食障害は、食事行動に重篤な異常をきたし、心身の健康や社会生活に深刻な影響を与える精神疾患です。主要な病型として、以下の3つに分類されます。

神経性やせ症(拒食症)は、極端な食事制限により異常な低体重状態となる疾患です。患者は適正体重を大幅に下回る体重であっても「太っている」と感じ、体重増加に対する強い恐怖を持ちます。女性では無月経、男女ともに骨粗鬆症、心機能低下などの身体合併症を引き起こし、最も致死率の高い精神疾患とされています。

神経性過食症(過食症)は、短時間に大量の食物を摂取する過食発作と、その後の体重増加を防ぐための代償行動(自己誘発性嘔吐、下剤や利尿剤の乱用など)を繰り返す疾患です。体重は正常範囲にあることが多いため発見が遅れがちですが、歯の erosion や電解質異常などの深刻な身体合併症を引き起こします。

過食性障害は、過食発作があるものの代償行動を伴わない疾患で、しばしば肥満や生活習慣病を併発します。近年患者数の増加が顕著で、特に注意が必要な病型とされています。

シロシビンによる摂食障害治療の画期的な可能性

これらの摂食障害は従来の治療法だけでは根本的な改善が困難とされてきました。日本では推計20-22万人の患者がおり、死亡率は約5%と精神疾患の中で最も高い致死率を示しています。発症のピークは10代後半の女性ですが、近年は40歳以上の患者も20%を超えるなど高齢化傾向にあります。特に新型コロナウイルス感染症の流行により、2020年度には神経性やせ症の初診外来患者数が約1.6倍に増加するなど、深刻な社会問題となっています。

回復までには平均5-6年を要し、患者の約8割が仕事上の困難を感じるという調査結果もあります。このような状況の中で、シロシビンを用いたサイケデリック療法が、この難治性疾患に対する革新的な治療アプローチとして注目を集めています。

シロシビンは、マジックマッシュルームに含まれる天然の化合物で、セロトニン2A受容体に作用することで、脳の神経可塑性を高め、固定化された思考パターンや行動パターンを変化させる可能性があります。摂食障害患者の特徴である食事、体重、体型に対する病的な執着や認知の硬直性に対して、シロシビンが持つ意識変容作用が治療的効果をもたらすと考えられています。

現在の摂食障害治療法とその限界

日本で実施されている標準的治療アプローチ

日本の摂食障害治療の現状は厳しく、専門的な治療を受けられる施設が極度に不足しています。国立精神・神経医療研究センターの調査によると、全国で摂食障害の診療実績のある医療機関1,199施設を対象にした調査でも、情報公開に同意した施設は400施設にとどまり、多くの医療機関が患者の殺到を懸念して情報公開を控えている状況です。

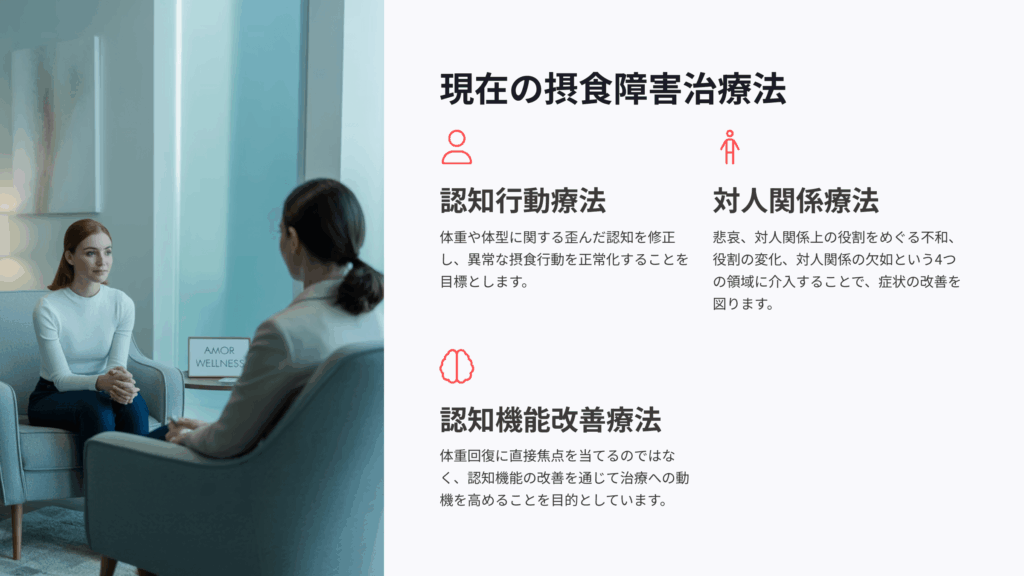

現在実施されている摂食障害の治療法は、日本摂食障害学会の治療ガイドラインに基づいて提供されています。主要な治療法には以下のようなものがあります。

認知行動療法(CBT-E)は、摂食障害に対する最もエビデンスの高い心理療法とされています。特に神経性過食症に対しては、英国のNICEガイドラインでも第一選択治療として推奨されています。この療法では、体重や体型に関する歪んだ認知を修正し、異常な摂食行動を正常化することを目標とします。治療は3段階に分けて実施され、最後まで完了した患者の40-50%で過食と排出行動の完全消失が報告されています。

対人関係療法(IPT)は、摂食障害の症状そのものではなく、患者を取り巻く対人関係の問題に焦点を当てる治療法です。悲哀、対人関係上の役割をめぐる不和、役割の変化、対人関係の欠如という4つの領域に介入することで、症状の改善を図ります。

認知機能改善療法は、近年注目されている新しいアプローチで、摂食障害患者に見られる認知の柔軟性の低下や全体統合性の問題に対処します。体重回復に直接焦点を当てるのではなく、認知機能の改善を通じて治療への動機を高めることを目的としています。

薬物療法の現状と課題

摂食障害に対する薬物療法は限定的で、現在日本では摂食障害に特化して承認された薬剤はありません。選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)が一部の症例で使用されることがありますが、その効果は心理療法と比較して劣るとされています。

特に神経性やせ症に対する薬物療法の効果は乏しく、低体重状態では薬物の吸収や代謝にも影響が出るため、薬物療法よりも心理療法が優先されます。過食症に対してはSSRIの一定の効果が報告されていますが、やはり認知行動療法との併用が推奨されています。

入院治療の必要性と制約

重篤な摂食障害患者では、身体的安定化を目的とした入院治療が必要となります。しかし、摂食障害の専門病床は全国的に不足しており、国立成育医療研究センターの調査では、摂食障害の病床充足率が200%を超える施設が2施設あり、特定の施設に患者が集中している状況が明らかになっています。

入院治療では体重回復を最優先に、行動制限を伴う治療が行われることが多いですが、患者の治療への動機が低く、退院後の再発率も高いという問題があります。また、医療費の抑制圧力により入院期間の短縮が求められる一方で、短期入院では十分な治療効果が得られないという矛盾も生じています。

現在の治療法が抱える根本的課題

これらの治療法にもかかわらず、摂食障害治療には深刻な課題が残されています。治療への抵抗が強く、ドロップアウト率が高いことが大きな問題となっています。特に拒食症患者では、体重増加に対する強い恐怖から治療に消極的になりがちで、治療関係の構築自体が困難な場合が少なくありません。

さらに深刻な問題として、摂食障害は再発率が高く、長期的な寛解を達成することが困難な疾患です。患者の約半数が回復に至らず、約20%が慢性的な経過をたどるとされています。このような現状から、既存の治療法の限界を補う新たな治療アプローチの開発が急務となっています。

最新研究が示すシロシビン療法の安全性と効果

Nature Medicine誌に掲載された画期的な臨床試験結果

2023年にNature Medicine誌に発表された臨床研究は、シロシビン療法の摂食障害に対する安全性と有効性を科学的に検証した初の本格的な研究として注目されています。この研究では、拒食症および部分寛解状態の女性患者10名に対して、25mgのCOMP360を単回投与し、心理的サポートと組み合わせた治療が実施されました。

安全性の面では、重篤な有害事象は報告されず、すべての有害事象が軽度で一過性であることが確認されました。最も頻繁に報告された副作用は頭痛、疲労、吐き気でしたが、これらは24時間以内に自然に改善しました。特に注目すべきは、心電図、バイタルサイン、自殺傾向に臨床的に重要な変化が認められなかったことです。

ただし、2名の患者で投与後に無症候性の低血糖が発生したとのこと。これは長時間の絶食とともに、摂食障害患者の栄養状態の脆弱性が影響していると考えられ、今後の臨床試験では血糖値の適切な管理が重要であることが示されました。

効果の面では、治療後1か月および3か月の時点で、体重に対する不安や体型への懸念が有意に減少することが示されました。さらに重要なのは、10名中4名(40%)の患者で、摂食障害の病理が臨床的に意味のあるレベルまで改善し、症状スコアが健常者の正常範囲内まで低下したことです。

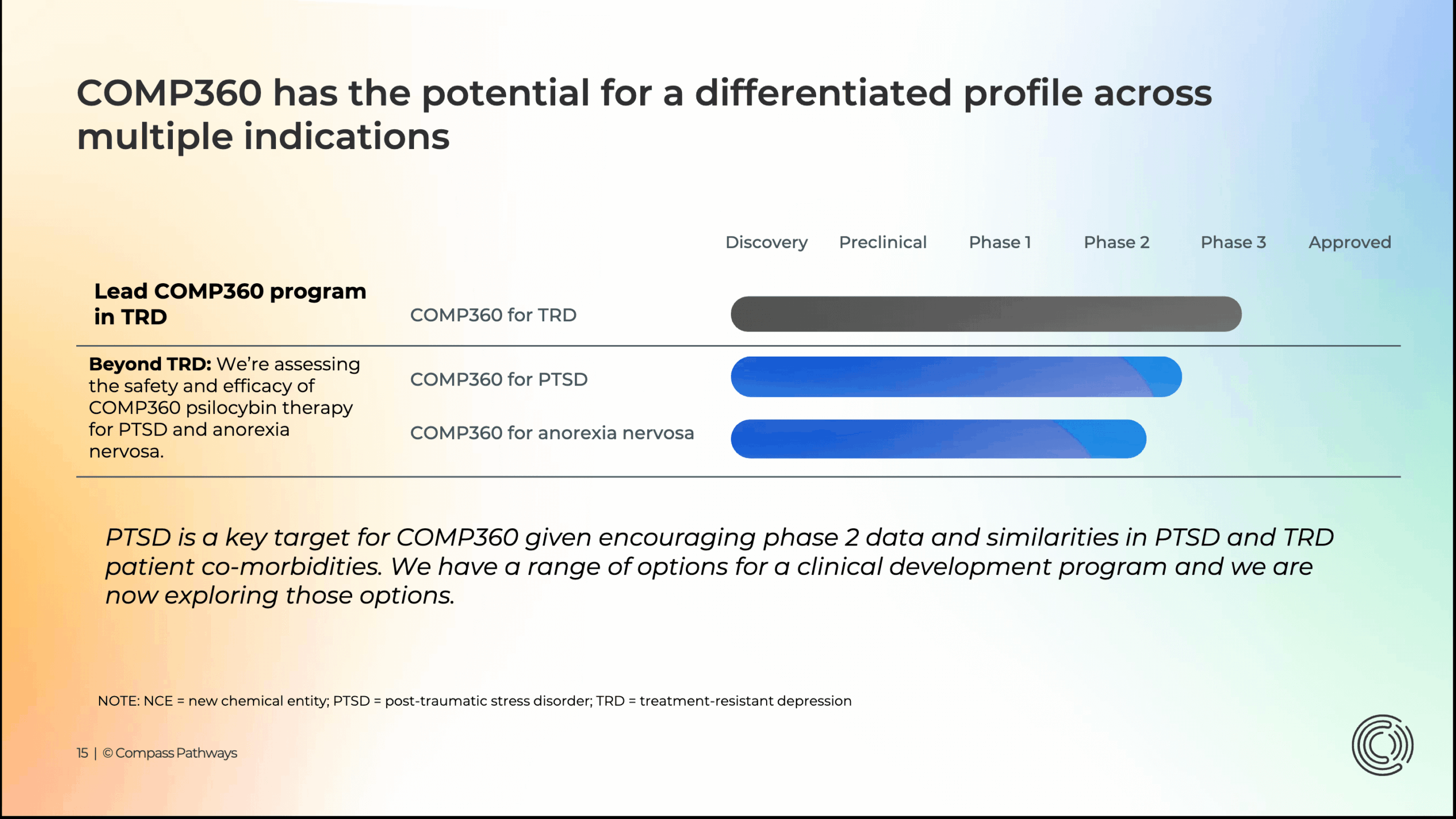

COMPASS Pathwaysの包括的研究プログラム

COMPASS Pathwaysは、COMP360を用いた摂食障害治療の研究を段階的に進めています。現在進行中の研究プログラムでは、治療抵抗性うつ病(TRD)での研究で得られた知見を基盤として、PTSD、摂食障害への適用範囲を拡大しています。特に摂食障害については、PTSDとの併存率が高いことから、両疾患に対する包括的なアプローチが検討されています。

フェーズ2試験では、拒食症患者に対する1mgと25mgの用量比較試験、過食性障害に対する安全性と有効性の検証試験など、複数の臨床試験が同時進行しています。これらの研究により、最適な用量設定や治療プロトコルの確立が期待されています。

シロシビン療法による摂食障害治療のメカニズム

セロトニン系への作用と神経可塑性の向上

シロシビンの摂食障害に対する治療効果は、複数の生物学的メカニズムによって説明されます。まず、シロシビンはセロトニン2A受容体のアゴニストとして作用し、セロトニン系の機能不全を改善します。摂食障害患者では、食欲や気分の調節に関わるセロトニン系に異常が認められることが多く、シロシビンによるセロトニン系の正常化が症状改善につながると考えられています。

さらに重要なのは、シロシビンが脳の神経可塑性を高めることです。摂食障害患者の特徴である認知の硬直性や強迫的な思考パターンに対して、シロシビンは脳内ネットワークの結合性を変化させ、より柔軟な思考を可能にします。

脳科学的な観点からは、デフォルトモードネットワーク(DMN)の活動低下と、大脳皮質領域間の結合性増加が観察されています。これにより、自己への過度な注目や反芻思考が軽減され、新たな視点や価値観の獲得が促進されます。

REBUS理論に基づく治療効果の説明

Carhart-HarrisとFristonが提唱したREBUS(RElaxed Beliefs Under pSychedelics)理論は、シロシビンの治療効果を説明する有力な理論的枠組みです。この理論によれば、シロシビンは固定化された信念や思考パターンを「緩める」ことで、新しい情報の受け入れを促進します。

摂食障害患者において、食事、体重、体型に関する病的な信念は非常に強固で、従来の治療法では変化が困難でした。しかし、シロシビンによる意識状態の変化は、これらの固定化された信念を一時的に緩め、健康的な思考パターンの再構築を可能にします。

具体的には、体重減少への強迫的な動機や、食事に対する恐怖心、歪んだボディイメージなどが、シロシビン体験を通じて新たな視点から再評価されます。この過程で、患者は自分自身や身体に対するより健康的で現実的な認識を獲得することができます。

心理療法との相乗効果

シロシビン療法において重要なのは、薬物単体の効果ではなく、心理療法との組み合わせによる相乗効果です。シロシビンによって高められた神経可塑性と開放性は、心理療法的介入の効果を大幅に増強します。

治療セッションは、十分な準備期間、シロシビン投与下での心理的サポート、その後の統合期間という3段階で構成されます。準備期間では、患者の治療への準備性を高め、安全で支持的な治療環境を整えます。シロシビン投与中は、訓練を受けた治療者(サイケデリックファシリテーター)が継続的にサポートを提供し、患者の体験を安全にガイドします。さらに、統合期間では、シロシビン体験で得られた洞察を日常生活に活かすための心理療法的支援が行われます。

各種摂食障害に対するシロシビンの効果

神経性やせ症(拒食症)への応用

拒食症は最も致死率の高い摂食障害であり、従来の治療法では改善が困難な症例が多く存在します。Trends in Psychiatry and Psychotherapyに掲載された総説では、シロシビンが拒食症患者の認知の硬直性や完璧主義的思考に対して有効である可能性が示されています。

拒食症患者では、食事制限や体重減少に対する強迫的な思考が治療の大きな障害となります。シロシビンは、これらの固定化された思考パターンを緩和し、食事や体重に対するより柔軟で現実的な認識を促進する可能性があります。また、拒食症に高率で併存するうつ病や不安障害に対しても、シロシビンの既知の効果が期待されます。

神経性過食症と過食性障害への効果

過食症や過食性障害では、衝動的な過食行動とその後の代償行動(嘔吐、下剤の乱用など)が主要な症状となります。これらの行動は、しばしば感情調節の困難やストレス対処の問題と関連しています。

シロシビンの衝動性抑制効果や感情調節機能の改善効果により、過食衝動の軽減が期待されます。また、シロシビンが促進する内省的な体験は、過食行動の背景にある心理的問題への洞察を深め、より健康的な対処法の獲得につながる可能性があります。

TRYP Therapeuticsが実施している過食性障害に対するフェーズ2試験では、25mgのシロシビンを用いた安全性と有効性の検証が行われており、その結果が注目されています。

摂食障害に併存する症状への効果

摂食障害患者では、体型に対する強迫的な思考や身体醜形障害様の症状がしばしば認められます。シロシビンの既知の効果である強迫症状の軽減や自己受容の促進は、これらの併存症状に対しても有効である可能性があります。

また、摂食障害患者の多くが経験する社会的孤立や対人関係の困難に対しても、シロシビンが促進する他者とのつながり感や共感能力の向上が治療的効果をもたらすことが期待されます。

まとめ:摂食障害治療におけるシロシビン療法の未来

シロシビンを用いたサイケデリック療法は、従来の治療法では限界があった摂食障害に対する革新的なアプローチとして、大きな期待を集めています。日本では20-22万人の患者が苦しむ摂食障害において、死亡率の高さや治療の困難さが深刻な問題となっている中で、シロシビン療法は新たな希望を提供する可能性があります。

初期の臨床研究では、安全性と有効性の両面で有望な結果が示されており、特に治療抵抗性の患者に対する新たな治療選択肢として注目されています。COMPASS PathwaysのCOMP360をはじめとする医療グレードのシロシビン製剤の開発により、安全で標準化された治療の提供が可能になりつつあります。

現在進行中の複数の臨床試験により、最適な治療プロトコルの確立と、より多様な患者群での効果検証が期待されています。特に、従来の認知行動療法や対人関係療法では改善が困難だった慢性化症例や治療抵抗性症例において、シロシビン療法が新たな突破口となる可能性があります。

現在までの研究成果は、摂食障害という困難な疾患に対する新たな希望を提供しています。従来の治療法だけでは回復が困難だった患者にとって、シロシビン療法は人生を変える可能性を秘めた革新的な治療法となり得るでしょう。

今後数年間で行われる大規模な臨床試験の結果により、シロシビン療法の真の価値が明らかになることが期待されます。科学的根拠に基づいた慎重なアプローチにより、安全で効果的な新しい治療法の確立が実現されることを願っています。

Koning, E., & Brietzke, E. (2024). Psilocybin-assisted psychotherapy as a potential treatment for eating disorders: a narrative review of preliminary evidence. Trends in psychiatry and psychotherapy, 46, e20220597. https://doi.org/10.47626/2237-6089-2022-0597

Peck, S. K., Shao, S., Gruen, T., Yang, K., Babakanian, A., Trim, J., Finn, D. M., & Kaye, W. H. (2023). Psilocybin therapy for females with anorexia nervosa: a phase 1, open-label feasibility study. Nature medicine, 29(8), 1947–1953. https://doi.org/10.1038/s41591-023-02455-9

本記事は情報提供のみを目的としており、医療アドバイスではありません。

精神的・身体的な問題を抱えている方は、必ず医療専門家にご相談ください。

また、日本国内でのサイケデリック物質の所持・使用は法律で禁止されています。